関連記事

-

お茶と私と、マイボトル

連載茶話18「心弾む春は、お気に入りのマイボトルを片手に」

-

スウェーデンの“フィーカ”に学ぶ、休むことの大切さ

スウェーデンで日常的に使われるフィーカ(FIKA)とは?

-

今すぐできる『喉のケア』3選 冬の乾燥対策はこれ!

冬の乾燥は、体調不良や肌荒れといった不調を招く要因となります。

-

疲れた体に休息を!休息に最適な食材10選

現代社会でストレスを抱える方におすすめの食材10選

-

一杯の知覧茶が、日常の中に小さな“間”をつくる。

休憩は、ただ止まる時間ではありません。

次の動きを軽くするための準備時間です。 -

帰省手土産に、“ひと息”を贈る| 夏のお茶ギフトのすすめ

帰省手土産は、「静かなごほうび」を贈るという選択

-

冷たくて、やさしい。夏のお茶じかん

ふとした瞬間に、「あ、ちょっとしんどいな」と感じること、ありませんか?

-

“ちょっとしたお礼”にぴったり 気軽に贈れる『消え物ギフト』6選

そっと気持ちを届ける、日常をさりげなく豊かにする消え物ギフトのすすめ。

-

贈り物にお茶を。選ぶときのポイントとは。

お茶は性別や年齢を問わず、さまざまなシーンで楽しめるのも大きな魅力。

-

新茶の魅力とは?香り・旬・栄養から紐解く、春だけの特別なお茶

春の訪れを告げる「新茶」は、香り・味・栄養、どれをとっても特別。

なぜ“新茶はいい”と言われるのか?その理由も丁寧に紐解きます。 -

目から鱗の『カテキンパワー』を知る

カテキンは「辻村みちよ」という日本人女性によって発見されました

-

秋の味覚を楽しむ!おすすめのお茶5選

少しずつ変わる季節。秋にぴったりのお茶のご紹介。

-

海外から見た日本茶の魅力: 煎茶、抹茶、ほうじ茶の世界を探求する

海外の人々が日本茶に魅了される理由、そしてその魅力を探求します。

-

おすすめの飲み方「茶葉をミルする」

お湯でもなく水出しでもなくミルして飲むお茶

-

おすすめの飲み方「水出し緑茶」

これからの季節に!水を入れるだけで美味しいお茶

-

さらに美味しくなるティーバッグの淹れ方

ちょっとしたポイントで美味しくなる淹れ方

-

お茶の効能をもう1度見直してみませんか?

「ストレスの緩和」「アンチエイジング効果」「食生活を整える」の3つをご紹介

-

知覧茶について|産地・品種・特徴

なんと市町村別の生産量では全国1位です

-

リーフ(茶葉)とティーバッグの違い

お茶初心者のためのリーフとティーバッグのメリット・デメリット

-

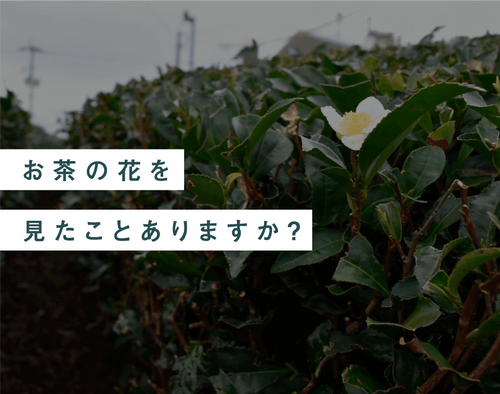

お茶の花を見たことありますか?

茶畑は花畑にならない?!

-

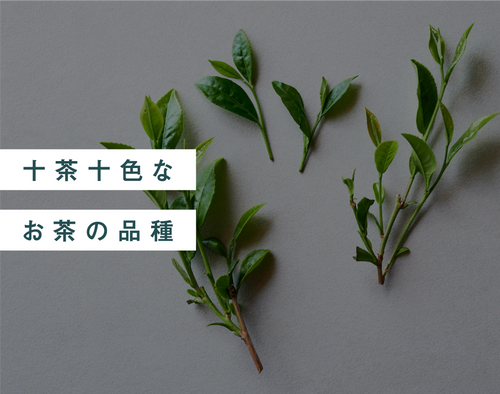

十茶十色なお茶の品種

品種で選ぶのも面白いですよ

-

ビジネスに必要な茶道

ビジネスパーソンのための茶道

-

秋にお茶のひとときを

秋の魅力をお茶とともに

-

煎茶の香りと旨味を引き出す淹れ方

煎茶の風味や香りを最大限に楽しむポイント

-

お茶のブレンド 合組とは?

目、鼻、舌、手触り。感覚を研ぎ澄ます。

-

【中止になりました】イベントのお知らせ〜玄米茶と和紅茶〜

11/26(水)10:00〜11:30(華と薫り アトリエ)ご予約優先、先着5名。

-

法人様・大口注文窓口のご案内

委託販売・卸売販売・業務用・ノベルティなどをご検討の方へ。

-

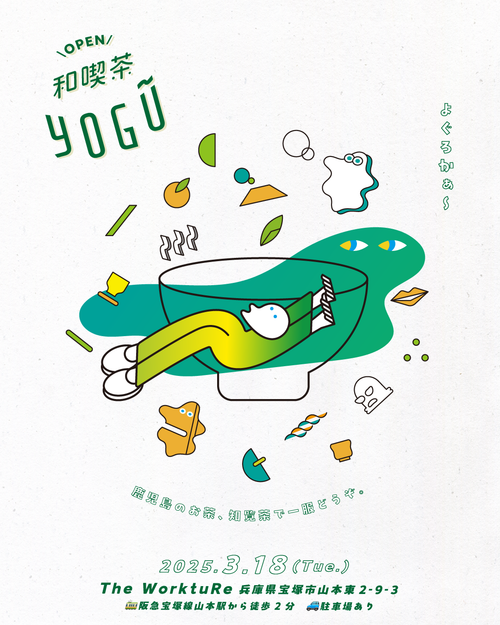

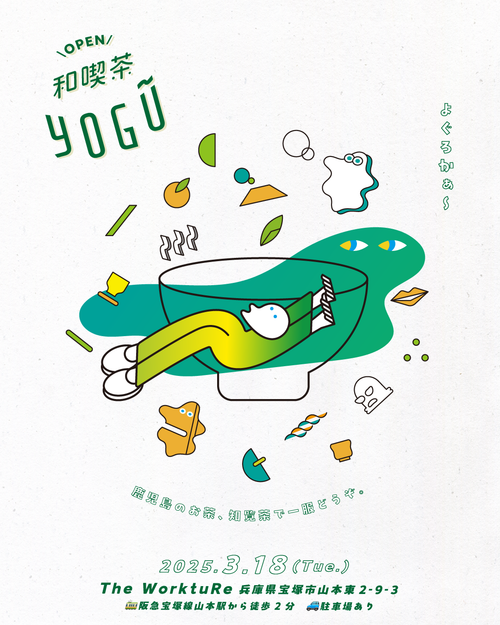

【出店】初\OPEN/ 和喫茶YOGŪ|兵庫県宝塚市

3月18日 宝塚市の素敵カフェThe WorktuReさんで、YOGŪ初のワークショップを開催します。

-

価格改定のお知らせ

2025年3月1日受注分より一部商品の新価格を適用いたします

-

「かごしま標章茶規格基準」審査に合格しました。

「外観」「水色」「香気」「滋味」を審査

-

![委託販売開始|PsyPre[オンラインギフトモール]](//yogu.jp/cdn/shop/articles/logo-wide2.jpg?v=1724813348&width=500)

委託販売開始|PsyPre[オンラインギフトモール]

最高のプレゼントに出会える場所

-

鹿児島県|KOFF COFFEE様 取扱開始

鹿児島抹茶「挽」と知覧ほうじ茶「焙」を使ったドリンクの提供開始

-

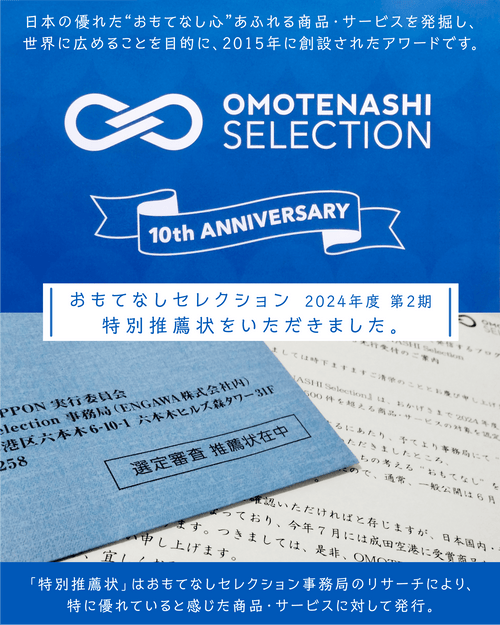

おもてなしセレクション様から特別推薦状をいただきました

「日本のおもてなしを世界のOMOTENASHIへ」

-

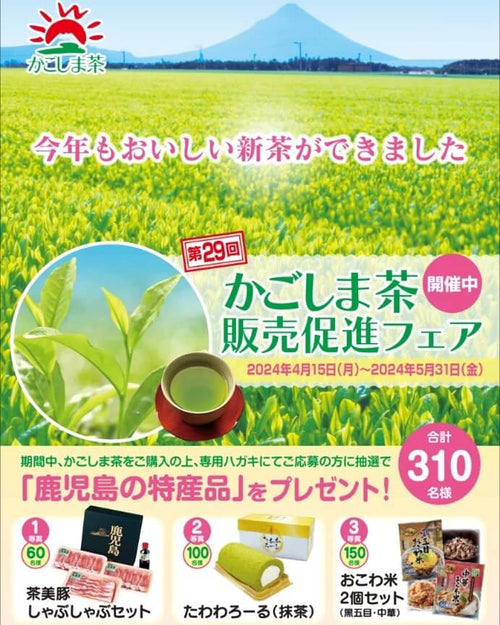

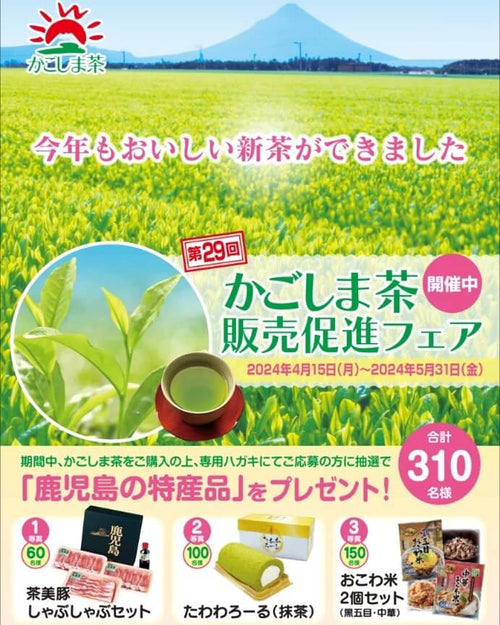

第29回かごしま茶販売促進フェア(春期)

抽選で310名の方に鹿児島の特産品をプレゼント

おすすめ商品

-

YOGŪのお茶おためし便|トライアルセット|送料185円商品

販売元:知覧茶専門店 YOGŪ通常価格 ¥1,300通常価格単価 / あたり -

【ギフト】YOGŪ 知覧茶 50g(リーフ)|お茶用ドリップバッグ(空袋)10枚入

販売元:知覧茶専門店 YOGŪ通常価格 ¥1,500通常価格単価 / あたり -

【ギフト】YOGŪ 知覧茶 一煎(リーフ)|小みかん(ティーバッグ)|ゆず(ティーバッグ)

販売元:知覧茶専門店 YOGŪ通常価格 ¥1,100通常価格単価 / あたり -

【ギフト】YOGŪ 知覧茶 一煎(リーフ)×2|ドリップバッグ×2

販売元:知覧茶専門店 YOGŪ通常価格 ¥900通常価格単価 / あたり -

売り切れ

売り切れYOGŪ 知覧茶|一煎 (リーフ)

販売元:知覧茶専門店 YOGŪ5.0 / 5.0

(11) 11 レビュー数の合計

通常価格 ¥280通常価格単価 / あたり

![委託販売開始|PsyPre[オンラインギフトモール]](http://yogu.jp/cdn/shop/articles/logo-wide2.jpg?v=1724813348&width=500)